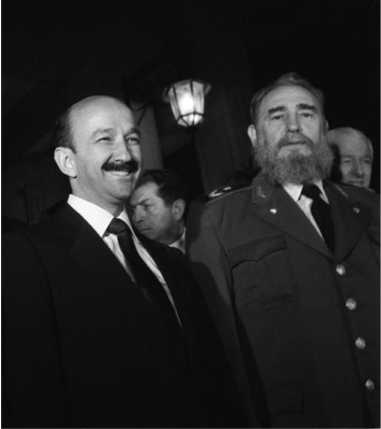

El tiempo es implacable con los amores, con las

corvas y con las revoluciones. Hay quien dice que

la belleza interior se refleja en el semblante. A juzgar

por esta foto, ocurre lo mismo con la fealdad.

Ni la magia de Korda podría inyectarle epopeya a

esta imagen, que es una especie de sinécdoque capilar:

el señor bajito centraliza su vellosidad (con

uve) más acá de su nariz mientras que al alto se le

está deshilachando una barba cuyo pasado se adivina

esplendoroso. Y a todo esto, ¿quiénes son las

cuatro personas de la foto? Los dos de atrás cumplen

su misión de escrutar atentados y soportar los

humores —en varios sentidos— de los personajes

que aparecen en primer plano. La instantánea ya

tiene sus años, valga la expresión. En ese entonces

ambos, el señorcito y el señorón, eran mandatarios

(nunca se utilizó esta palabra con más justeza). El

grandulón gobernaba un territorio enorme, el de

la esperanza inagotable; el pequeñín, una islita revolucionaria

e institucional (que no por insignificante

renunciaba al oxímoron). La luz que preside

el encuentro de los presidentes, ¿es acaso símbolo

de su lucidez? ¿Será la antorcha de la justicia social?

Más bien se trata del candil de la calle (¿por

qué atosigan a este escrito las figuras retóricas?). Un

candil cerrado, poliédrico y con cacas de mosca,

como ambos gobiernos. Salvo por ese farol y por

los sufridos botones dorados, la escena permanece

oscura, como una cuenta pública.

Uno de los personajes retratados se ríe solo, de

sus maldades se ha de acordar; el otro parece observarnos

con una mirada entre torva y avergonzada.

Quizás, al fin, en el breve instante del flash, se recordó

entrando triunfador en La Habana o empuñando

la metralleta en Playa Girón, hasta donde le

llegó la noticia de que un ilustre mexicano, Lázaro

Cárdenas del Río, se disponía a enrolarse, a sus sesenta

y seis años, en la milicia cubana para ayudar a

repeler el desembarco de unos cochinos en la bahía

del mismo nombre. Quizá por una vez volvió a verse

niño, en pantalones cortos y chancletas, en la

provincia de Holguín, junto al radio de bulbos,

oyendo hablar por primera vez de reformas agrarias

y de expropiaciones petroleras; o bien recordó

por fin que, cuando joven abogado, estuvo exiliado

en México, tras el fallido ataque al Cuartel

Moncada, reafirmando sus convicciones y preparando

La Revolución (asunto que para algunos es

lo que la Santísima Trinidad para otros). No pudo

haber olvidado que fueron las machaconas gestiones

del ex presidente Cárdenas las que lograron

rescatarlo de las mazmorras donde lo torturaban

nuestros federales de seguridad. Puede ser que

mientras nos mira desde la foto el Comandante se

esté arrepintiendo, por un segundo, de haber cerrado

los ojos en el 68 o de prestarse veinte años

después, en 1988, a santificar la toma de posesión

del hombrecillo risueño. Esa noche el hombrón

dejó adoctrinados y con el mojito en la mano a sus

simpatizantes mexicanos: prefirió cenar revolucionariamente

con su controvertido homólogo. No

protestó en contra del fraude electoral del que habría

sido víctima, precisamente, el hijo de Lázaro

Cárdenas. ¿Dónde quedó la fidelidad del Comandante,

cuyo nombre debería volverla consustancial?

Desde aquella triste noche Fidel quedó a deber

fidelidad, no a lazos consanguíneos sino a las

ideas que movieron su vida.

En los sesenta y después, cada 26 de julio, los

espinilludos desgastábamos cientos de medias suelas

en el pavimento del D.F. Nos preguntábamos

cantando: ¿Qué tiene Fidel, qué tiene Fidel, que el

imperialismo no puede con él? Hoy algunos responderíamos

que puede tener todas las tierras,

olas y conciencias que desee pero que, al menos,

hay algo ya no tiene: memoria.

Pero bueno, ¡pelillos a la mar (Caribe)! —A

ver, sus excelencias, ¡mirando aquí!, ¡pajarito, pajarito!

¡Digan güisqui! (O si prefieren: ¡roooooon!).

CLIC.

Descargar PDF del artículo