En 1904, el austriaco August Musger inventó el único procedimiento estético infalible conocido hasta la fecha; un método detonador de la mirada, un despertador para el alma dormida: inventó la cámara lenta. Ni la rima, ni la consonancia, ni el claroscuro, ni la propia metáfora tienen una efectividad inherente tan alta; todos estos recursos dependen del modo en que sean aplicados y del tema que encaucen. La cámara lenta, por el contrario, no exige a quien la emplea maestría técnica ni demasiada atención selectiva, ni siquiera requiere buen gusto; ella misma es la destreza y el estilo, es decir, el arte. Impone una visión maravillosa del universo. La cámara lenta es el toque de Midas de la imagen: convierte en poesía todo lo que retrasa. August Musger era físico y sacerdote.

Jean Cohen es el autor de una de las más hermosas y acertadas definiciones de poesía: “La poesía es el canto del significado”. Es concisa y un tanto redundante como toda buena definición, pero no tautológica. Siguiendo su ejemplo, podemos decir algo semejante de la cámara lenta: revela la danza y la épica de la materia en movimiento. Retratado en slo-mo, todo se vuelve sublime y solemne, rito y descubrimiento; todo accede a la condición de acontecimiento, de gesto histórico, fundamental y fundacional; todo parece participar de un régimen ontológico distinto, fantástico y, a la vez, más real y verdadero que la vida cotidiana. La cámara lenta es generadora de una especie de espectáculo muy particular. Comúnmente, los espectáculos consisten en un despliegue de fastuosidad multimedia, son representaciones grandilocuentes y ruidosas, son efectistas y resultones, provocan una saturación de los sentidos y un adormecimiento de la conciencia. En cambio, el espectáculo producido por la cámara lenta es un oxímoron en sí mismo: es un espectáculo sutil, una sutileza espectacular.

No sé exactamente en qué radica el poder poético de la cámara lenta. En principio, no creo que sea una cualidad de la lentitud en sí misma, sino de la retardación de lo que normalmente ocurre más deprisa. Pues quizás el encantamiento de la cámara lenta está en su aparente alianza con lo imposible, en la ilusión de desafiar al tiempo —ése que, a diferencia de nosotros, nunca deja de pasar. Quizás en que, como la música, lo sugiere todo sin decirlo nada. O más bien en lo opuesto, en su prolífica elocuencia, en su capacidad para ejecutar el milagro de la multiplicación de los detalles y los datos. Me parece que ésta es una razón importante y además nos da otro indicio de que hemos hecho bien en equiparar a la cámara lenta con la poesía: dice Yuri Lotman que un texto poético está “semánticamente saturado”, condensa más información que cualquier otro tipo de discurso; los poemas son malos cuando no contienen suficiente información, pues “la información es belleza”. La cámara lenta, por su parte, se obtiene rodando una escena con un número de imágenes por segundo superior a una filmación tradicional. Las películas en cámara lenta contienen, entonces, mayor información que una cinta normal, a su modo también están semánticamente saturadas; no son el resultado de una mera reproducción despaciosa. Por ello, el slo-mo, como la poesía, constituye un filtro potenciador: es un esfuerzo (hecho por la cámara, no por nuestra mirada) amplificador de la percepción. En la literatura, el escritor condensa para que el lector expanda; el esfuerzo es doble y la responsabilidad compartida. En el caso de la cámara lenta, la técnica condensa para que el espectador, simplemente, perciba. Las secuencias en cámara lenta nos emocionan, y esa emoción conlleva cierta tristeza, porque nos ofrecen un testimonio de todo aquello que nos perdemos —todo el tiempo. Son parsimoniosas crónicas de nuestra insuficiencia.

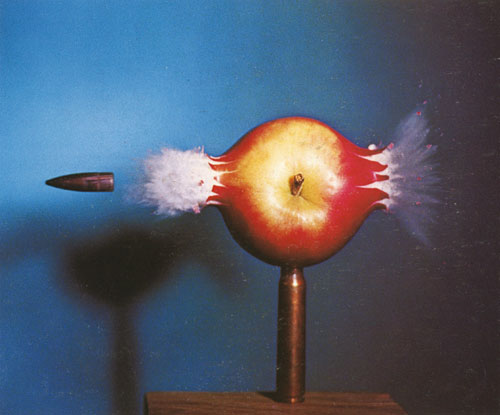

El eminente carácter dramático de la cámara lenta se debe a que, en su hipersemántico transcurrir, el movimiento capturado supera la condición de mero desplazamiento para convertirse en acción, en lucha y conflicto; los objetos, por su parte, se vuelven personajes trascendentales. Una gota de agua que se estrella contra un montículo de harina nos recuerda, puntual y platónicamente, la colisión del meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios en la Tierra; la piel de un globo tras estallar son los restos de Héctor masacrados a las sombras de Troya, y podemos ser testigos del nacimiento de Dios y de Su magnífico hastío en sendas escenas en cámara lenta: una llama que emerge de un encendedor y una desdeñosa bala atravesando el corazón de una manzana atómica. El efecto contrario es igualmente infalible y nos confirma lo que hemos dicho hasta ahora: la reproducción acelerada crea seres ridículos, caricaturas despersonalizadas, todo lo precipita, todo lo vuelve maquinal.

•

Para muchas personas, la religión es la única posibilidad de poesía, la única voz que conocen para cantar el significado de la vida. Sólo a través de la religión pueden ver el mundo y decir: es bueno. Sólo por la religión, esa esperanza reglamentada, pueden aceptar la belleza de las cosas y el cosmos. Como si la contingencia fuera condición de fealdad y aridez, como si al eliminarla del plano de la existencia —otorgándole al universo y a la vida de cada ser humano origen (Dios) y dirección (inmortalidad)— la gravedad, la fotosíntesis y las leyes de la termodinámica cobraran sentido mágicamente.

De la religión podemos decir algo semejante a lo dicho por Alessandro Baricco sobre la guerra: “Frente a las anémicas emociones de la vida y a la mediocre estatura moral de la cotidianeidad, la guerra ponía en marcha el mundo y empujaba a los individuos más allá de los límites acostumbrados, hasta un lugar del alma que debía de parecerles a ellos, por fin, el punto de llegada de toda búsqueda y todo deseo”. A los creyentes la religión les permite escapar de la inanidad de la simple materia, del desabrido pero implacable paso del tiempo; la religión les concede ocasión de realizar hazañas y sacrificios, les ofrece la milagrosa posibilidad de sentirse buenos. Por otro lado, la religión también constituye una crónica de nuestra insuficiencia: nos dice con respecto a qué —la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia divinas— somos insignificantes.

Pero sobre todo, la religión representa para una vasta mayoría humana el acceso a una realidad más sólida que la cotidiana y, a la vez, etérea: un régimen ontológico que, como la poesía, es siempre otro y verdadero. Los velos del sentimiento religioso subliman todo lo que cubren, a través de ellos todo adquiere sentido y belleza, todo se vuelve objeto de solemnidad y celebración. La religión también es un filtro potenciador, es una lente que permite vivir, a ratos, en cámara lenta.

La cámara lenta es poética pero no es la poesía. Es un recurso infalible, pero sólo un recurso a fin de cuentas. Multiplica detalles, pero, como no los articula, no crea sentido: su verdadero mérito es el de la atención, no el de la invención. A diferencia de la poesía de carne y hueso —la poesía de significados y sonidos, combinatoria y transfiguradora—, la cámara lenta es simple desfile de mudas y detalladas lentitudes, mostración sin mensaje. Aunque sutil, no deja de ser un espectáculo, una mera ilusión hiperrealista. Como la religión, es tan sólo un consuelo.

——————————

Romeo Tello A. (Ciudad de México, 1981) es ensayista, editor y traductor. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas (2007-2009) y del programa Jóvenes Creadores del fonca (2009), en ambos casos en el área de ensayo. Es editor y coautor del libro Entre la redención y el delirio. Regreso a Los miserables.