Qué difícil es escribir sobre la propia madre. Sentimientos de todo tipo cruzan por la mente. Es algo tan íntimo, para que al final sólo quede un “algo” necesario. Una especie de despedida, no de ella, sino de mí. Porque también podemos despedirnos de nosotros.

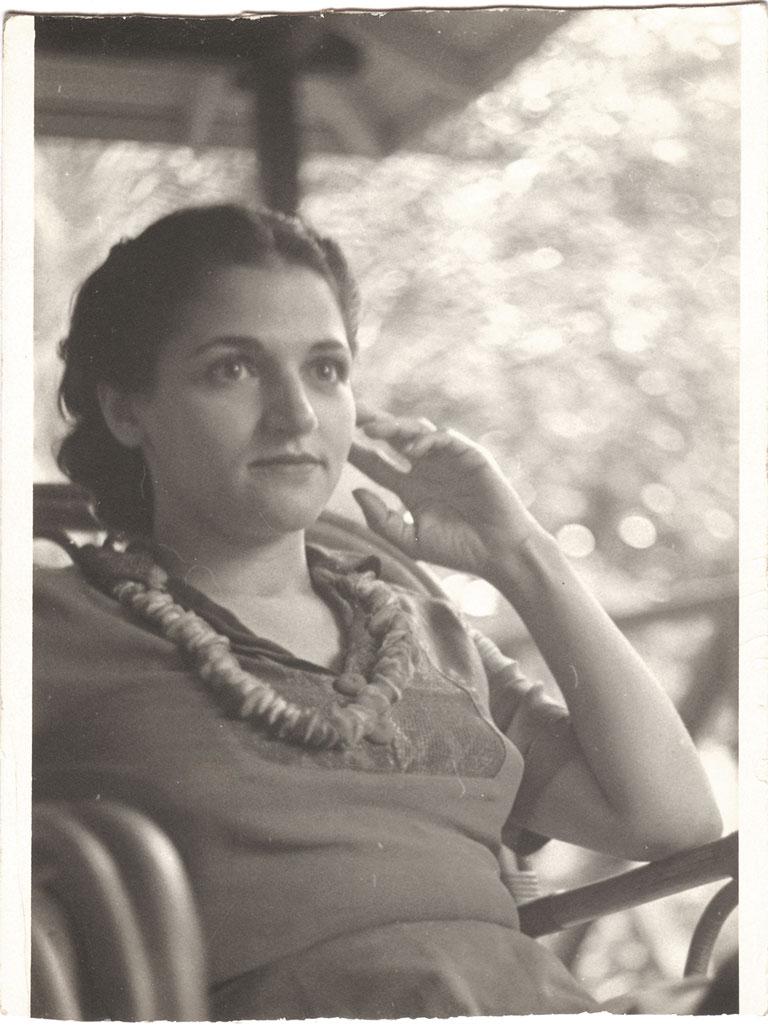

Su mirada. Sus ojos de un color indefinible, entre verde, café y amarillo. Ojos grandes, tan expresivos, brillantes. Cuando yo era niña, hablábamos mirándonos a los ojos. Me decía que no hacían falta las palabras. Nos mirábamos y lo sabíamos. Por eso, esta fotografía dice tanto, en silencio.

Fue tomada en Caimito del Guayabal, pequeño pueblo de la provincia de La Habana, por un amigo de mis padres, Luis G. Wangüemert. Habíamos llegado a La Habana en barco, desde el puerto francés de La Pallice, después de la Guerra Civil Española. Sin pose, sorprendida por el fotógrafo. Foto abierta al infinito.

¿Qué estaría pensando mi madre? Sentada en una mecedora de la terraza de la finca de San José. La terraza que rodeaba la casa, toda de madera, asentada sobre pilotes para dejar pasar los ciclones. El cuerpo tranquilo, la mano apenas rozando la cara y una expresión semisonriente, a pesar de la mirada perdida. ¿Qué estaría recordando?

Porque recordar era su manera de ser. Había vivido tanta vida que podrían escribirse páginas y páginas sobre ella. Marcada por la muerte desde la infancia, cuando perdió a su padre a los cuatro años; después, recogida por un matrimonio cuando su madre, en la pobreza, no podía mantener a todos sus hijos. Luego, el suicidio de su padre adoptivo cuando ella tenía quince años de edad y el matrimonio con mi padre un año más tarde. A los diecisiete años, internada en un hospital de Francia a causa de fiebre puerperal, pierde a su primera hija recién nacida. Regresa a España: nuevo embarazo y nacimiento de mi hermano. Vienen unos años de tranquilidad junto con la alegría de la proclamación de la Segunda República Española, interrumpidos por el levantamiento franquista. Sale de España hacia Francia, embarazada de mí y con mi hermano de seis años, mientras mi padre permanece en Madrid.

En París ocurre la otra gran tragedia de su vida: mi hermano muere atropellado por un camión, dolor del cual mi madre nunca se repondría. Quedo yo, de dos años de edad, pero no soporta verme, me rechaza y un matrimonio amigo me lleva a vivir con ellos durante unos meses, mientras ella se repone. Años después supimos que ese matrimonio, cuando los nazis invadieron Francia, había sido denunciado como judío y enviado a la muerte.

Un poco antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, nos embarcamos hacia Cuba. Mis padres piensan en una nueva vida que borre la anterior y por eso se refugian en Caimito del Guayabal. Mi madre sufre, el calor la agobia. Gran lectora y ávida de conocimientos busca libros y, al no encontrarlos, descubre un cuarto lleno de periódicos atrasados y se dedica a leerlos y a conocer hacia atrás las noticias cubanas. Enlaza los hechos históricos desde la perspectiva americana y aprende la relatividad por los distintos enfoques de lo vivido desde uno y otro lado del Atlántico. Pero la muerte sigue asomándose y, esta vez, resbala por un barranco y aborta.

Un día encuentra a amigos también refugiados de la guerra española y uno de ellos es el autor de esta fotografía. Es así como me crié entre adultos, oyendo las historias que no paraban de contar y guardando en la memoria una infancia de encontradas facetas.

Mi madre me contaba su vida en España y en Francia. Me describía la familia sin escatimar sucesos y personajes en sus aspectos de claroscuro. Desde entonces, ella pensaba que yo iba a ser escritora y me pedía mucha atención para no olvidar los detalles y poder, algún día, escribirlos. Gracias a ella puedo recordar lugares, paisajes, árboles, el mar, olores del campo, puestas de sol, lluvias y tormentas.

Pero lo que me angustia, aún hoy, luego de su muerte hace años, es no haberle preguntado muchas cosas que se me han quedado sin respuesta. La mirada que tiene en esta fotografía, ¿qué estaba reflejando? ¿Dónde estaría yo que no recuerdo nada? Este olvido de la memoria. Esta traición que ni siquiera a traición llega, porque, ¿acaso a la memoria le importa su memoria?

Mi madre, en su memoria recóndita, ¿qué estaría haciendo presente en esa mirada ensimismada? ¿La vida con sus padres adoptivos que la colmaban de regalos y le daban lo mejor de sí? Y, sin embargo, ¿por qué el suicidio? ¿No fue suficiente su presencia y su amor? La mirada no encuentra la respuesta.

La memoria como continuación de las muertes. La muerte como herencia que se me aparecía en sueños y me despertaba. Por un sendero de la finca de San José íbamos mi madre y yo comiendo una naranja. De pronto, me tragué una semilla y, segura de que iba a morirme, se lo dije. Me tranquilizó —siempre me tranquilizaba— con esa mirada entre sonriente y perdida.

Sus relatos eran mi sustento. Tenía una colección de historias y un refrán para cada ocasión. Tenía también cuadernos en los que apuntaba todo tipo de conocimientos, fórmulas, fechas, acontecimientos históricos, noticias, estadísticas, operaciones matemáticas, versos de sus poetas preferidos, que luego me hacía memorizar. Me había hecho aprender las capitales de todos los países, los ríos, las montañas. Como si esa mirada perdida añorase mayores conocimientos y nunca se satisficiera.

Pero la suya también podía ser una mirada fulminante, de enojo, de desprecio. Una mirada devastadora, profunda, que aniquilaba a quien la recibía. Me enseñó a mirar fijamente y a no apartar la vista hasta que el otro bajara la suya. Era una especie de dominio temible, sin sentido, parecido a la presencia de la muerte. Una condena, un juego perverso. El peor regaño que podía recibir de ella era: “Mírame a los ojos”, que también me fue dado en herencia.

Me pregunto si esa mirada de ojos inalterados, precisos, entre la belleza y la severidad, y esa media sonrisa irónica no eran sino un desafío a la muerte que nada ni a nadie perdona. ~

Extraordinaria narración breve y amplísima.

Qué don de la palabra! Que modo de desprenderse y compartirnos su intimidad. Gracias

Felicidades