Podía decir el nombre de Dios en treinta lenguas. Escribió en todos los géneros conocidos, fue experto en asuntos bíblicos, míticos y religiosos pero también muy versado en todas las ramas del arte, la historia y la cultura del mundo. Con un alma que de tan elevada fue completamente terrenal.

Para propósitos de almanaque, que no de medición o calendario, vale la pena decir que nació en la Ciudad de México en noviembre. Justo un mes como el que ahora le permite leer estas líneas pero en el año de 1927. El hilo del tiempo —que también devanaba con cuidado— indica que todavía no es momento de que llegue el párrafo para escribir que Ernesto de la Peña se ha ido. Y no porque su muerte no valga la pena; porque todavía estamos penando por su ausencia.

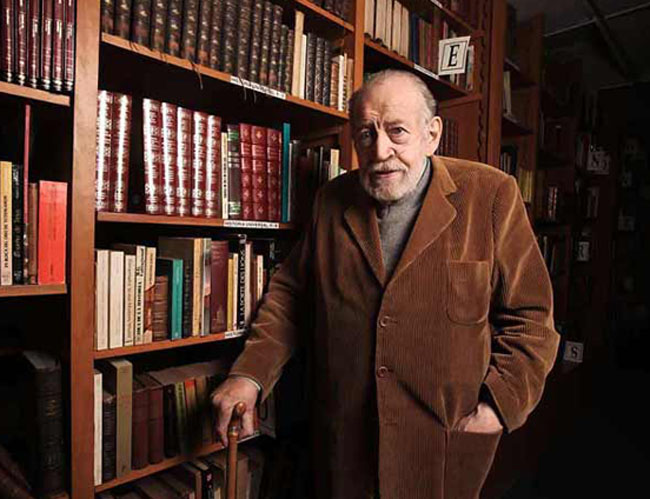

Considerado uno de los 17 sabios del fin de milenio, Ernesto de la Peña sucumbió desde niño a los libros, la música y las palabras bien dichas. Estudió en escuelas particulares hasta la preparatoria y después cursó la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Poco después —porque era curioso, porque no era suficiente— se inscribió en El Colegio de México y estudió chino y sánscrito. Escuchó y se enamoró de toda la poesía del mundo y su diversidad de mapas: las mitologías china, hindú o grecolatina; las religiones judeocristianas, las enseñanzas musulmanas y de las muchas maneras de nombrar a la Gloria y al Infierno. Hasta escribió en uno de sus libros, para quien se atreviera a la cocina celestial, la receta para la confección de ángeles: “Tómese un dios que ame las jerarquías y un teólogo asesor que las defina. Constrúyase un modelo a escala de los siete cielos. No deje de rodearlo de un cíngulo de estrellas fijas y remátelo con un lugar llamado Empíreo. Piense y, de ser posible, sienta la música de las esferas y perciba los arquetipos de Platón”.

Poeta, traductor, un “erudito inútil” como se nombró y lo nombraron varios, además de filólogo y lingüista fue también ejemplar hablante como comunicador pues compartió horas de sabiduría con sus radioescuchas durante más de veinte años, respondió todas las preguntas de buena gramática y sintaxis, así se ocuparan de temas sencillos o complejos (el amor o los textos apócrifos de Santo Tomás, por ejemplo).

A pesar de ser amante de la palabra escrita, conocedor de literatos, poetas y filósofos publicó su primer libro Las estratagemas de Dios hasta 1988, a la edad de 61 años. Con él ganó el Premio Xavier Villaurrutia e inauguró un género literario en México: la “teodicea lúdica”, decía, mostrando la sonrisa cobijada por su esplendorosa barba blanca. Leyéndolo, algunos reconocieron muchas y distintas interpretaciones de clásicas metáforas, parábolas impecables pero divertidas, la diferencia entre las palabras mágicas y la palabra sagrada y cómo ambas son capaces de transportar el alma a otras humanidades y deseos. Incluso después de deshacer el pacto con el Diablo.

Más de ochenta años de vida y vinieron premios, conferencias, cursos, exposiciones y muchos libros más, todos de títulos perfectos: Las máquinas espirituales; El indeleble caso de Borelli; Mineralogía para intrusos; Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan —con traducción directa del original griego al español—; El centro sin orilla; Las controversias de la fe y La rosa transfigurada.

Pero con el maestro siempre había más. Todo el tiempo algo que nos faltaba porque no le faltaba nada. En una de las últimas entradas de su blog escribió que en su libro Palabras para el desencuentro (de poesía insólita, desgarradora, bella e increíble), la presencia de la muerte se integraba a sus palabras. Porque tendía un velo incómodo en las noches de sueño, porque la muerte también puede ser una anfitriona permanente para involucrarnos con pensamientos más elevados. Y escribió al final que hay mucha poesía en la imagen de un hombre que trata de explicarse las cosas.

Poesía, pues, fue también su vida entera.

Y que nadie crea que el Maestro, el ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes, del Premio Alfonso Reyes, con tantas menciones, certámenes y medallas vivía en el Topus Uranos de Platón, porque se equivocaría rotundamente. Ernesto de la Peña fue una persona afable que logró bajar a la Tierra, con “el alma a la intemperie”, el altísimo mundo de las Ideas para que lo disfrutáramos nosotros. Los demás. Los que abatidos por la grandeza siempre hemos mirado todo desde abajo. ~

——————————

CECILIA KÜHNE (Ciudad de México, 1965) es escritora, editora y periodista. Cursó la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y estudios de maestría en Historia de México. Editó la sección cultural de El Economista por más de seis años. Fue directora del Museo del Recinto a Don Benito Juárez y becaria del FONCA. Es coautora del libro De vuelta a Verne en 13 viajes ilustrados (Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, México, 2008).