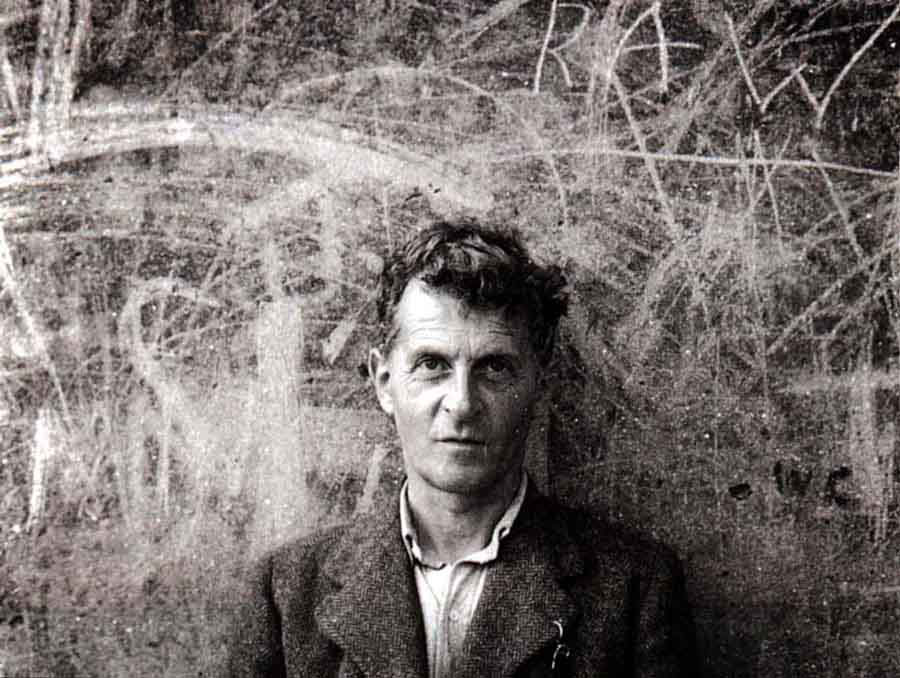

El hombre es la mejor imagen

del alma humana.

L. Wittgenstein, 1946

Para Alberto, amigo provocador

El hombre en la fotografía es Ludwig Wittgenstein. Al momento de ser retratado tiene 57 años. Es profesor en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde reflexiona sobre la filosofía de las matemáticas.

La foto está tomada en Swansea, en la costa de Gales, en el verano de 1947. Wittgenstein está en el proceso de tomar una decisión que marcará la etapa final de su vida. Antes de partir de la Universidad, había anunciado a su colega Georg von Wright la intención de dejar el puesto de catedrático para ir a Viena, su tierra natal. Escribe en su diario: “Me da miedo ver Viena después de todo lo que ha sucedido, y, en cierto modo, también me da miedo dejar mi trabajo en Cambridge.”

El temor de dejar y volver puede asociarse, con mucha facilidad, al de morir. Parece haber en él, durante esos días, una conciencia muy clara de lo transitorio de la vida y de la inminencia de un fin. El regreso a una Viena destruida al término de la Segunda Guerra Mundial tiene una elocuente carga simbólica: la búsqueda imposible de un pasado perdido. Otro tanto hay, por supuesto, en abandonar la vida académica. Al momento de ser fotografiado está preparándose para un tránsito. Uno que intuye irreversible, aquel marcado por el transcurrir del tiempo. Por eso mira al frente, hacia el presente, a los ojos amorosos que en ese instante lo contemplan y lo fijan para siempre en la memoria; en la suya, en la de quien lo ama, en la nuestra cuando participamos, como ahora, en el encuentro de esas dos miradas.

Detrás de la cámara está Ben Richards, un apuesto estudiante de medicina al que le llevaba unos cuarenta años. Era el hombre que había hecho despertar en él, inesperadamente, de nuevo, el amor. Según Ray Monk, su biógrafo, “Richards poseía lo que ahora se considera como las cualidades que más impresionaban el corazón de Wittgenstein: era extraordinariamente amable, un poco tímido, quizás incluso dócil, pero extremadamente afectuoso, considerado y sensible”. En medio del tumulto de emociones causadas por la decisión de abandonar una vida y volver a casa, el amor es para Wittgenstein una rara sorpresa.

Pues nuestros deseos nos ocultan incluso aquello que deseamos. Las bendiciones del cielo llegan de manera insospechada, etcétera. Eso me digo a mí mismo siempre que recibo el amor de B. Pues bien sé que se trata de un don raro y grande; sé que se trata de una joya poco común, y también que no es eso exactamente lo que yo había soñado.

Wittgenstein ve en Richards una manera de evadirse de la encrucijada en la que el tiempo lo ha puesto. El amor resulta una paradoja inesperada, tanto como imperfecta, y cambia por completo el sentido de ese momento de tumultos emocionales. Si el amor es hijo de la necesidad y de la riqueza, como pensaba Platón, la presencia de Ben transforma la penuria del retorno y el abandono en una ocasión para la vida. Es, pues, una súbita abundancia en una vida que se agota.

De la ocasión que produce esta fotografía, nace justamente una imagen que da rostro y forma a una abstracción inasible: la del filósofo. Este no es un personaje cotidiano, cuya forma de vestir, instrumentos o lugar de trabajo lo hagan fácilmente reconocible. Como habitante de dos mundos, el de las ideas y el de las cosas (por recurrir a una disyunción que todavía pervive), es difícil capturar el momento en que el filósofo se desdobla. El muro del fondo, frente al cual parece emerger, tiene cicatrices de letras y emborrones, como si sobre el aplanado hubieran quedado petrificadas las huellas de las ideas. Hasta arriba se lee raw, crudo, como si así se titulara la escena. Abajo sobresalen las letras wc, un jalón a tierra para no elevarnos tanto. Lo demás son solo restos, dudas, fragmentos, de la misma forma rota con la que pensaba Wittgenstein. Frente a ellos, el filósofo, caprichoso responsable de una empresa inconclusa, siempre demasiado amplia para sus fuerzas, viste de manera informal, sin corbata; todo sugiere que Ben lo encontró así, pasando por un sitio cualquiera, despojado de toda máscara. Es bien parecido. No es joven, pero tampoco un anciano. No parece dedicado afanosamente al estudio: no hay libros, no tiene lentes, no hay barba. El hombre podría ser cualquier persona —un carpintero tal vez, un operador de maquinaria, un funcionario bancario— pero no lo es: mira de frente, con parsimonia, porque está encarando sus confabulaciones. ~