“¡¡Yo quería llamarme Batman!! ¡¡Y además

ser suizo, para comer chocolate todo el día”

Miguelito

Los derechos de los niños comentados por Mafalda

¿Tii mxëë? Esta pregunta se utiliza en el mixe de Ayutla para preguntar por el nombre de las personas, es el equivalente al ¿cuál es tu nombre? o al ¿cómo te llamas? del español. Sin embargo, dada la polisemia de la palabra “xëë” que también significa “día”, esta pregunta puede traducirse también como “¿cuál es tu día?”, lo que nos recuerda que en la tradición mesoamericana el nombre que se le asignaba a una persona era el de la fecha en la que había nacido. El famoso rey mixteco que aparece en los códices “Ocho venado garra de jaguar” evidenciaba en su nombre la fecha en la que había nacido según el calendario mixteco. En los códices en los que se narran su hazañas se pueden encontrar los “nombres-fechas” de otros personajes: su padre se llamaba “Cinco Lagarto-Sol de Lluvia”, su madre “Nueve Águila-Flor del Cacao” y una de sus hermanas se llamaba “Seis Lagartija-Abanico de Jade”.

Supongo que durante la colonia, esta tradición de poner nombres calendáricos fue desplazado por el santoral católico que también se determinaba según el día de nacimiento y de ahí el hecho de que el día del santo fuera equivalente al día del cumpleaños. En mi pueblo, hasta hace poco, muchas familias asignaban el nombre del santo del día en cuestión a los niños recién nacidos y al igual que en la época prehispánica, la designación del nombre no pasaba por una elección. En el caso del mixe, los nombres del santoral eran adaptados a los patrones fonológicos de la lengua: José se convertía en Xaap, María en Maniiy, Juan en Xëwään y Elena en Len por citar algunos ejemplos.

Actualmente, los padres pueden elegir los nombres que le pondrán a sus hijos sin casi ningún tipo de limitaciones, al menos en teoría. En algunas oficinas del registro civil existen prohibiciones explícitas para impedir nombres que se presten evidentemente para ser interpretadas como albur o como broma en combinación con el apellido de los padres: Elba Zurita, Rosamiel Fierro o Alan Brito Delgado.

En cuanto a la diversidad de lenguas del país, los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas garantizan que los nombres en lenguas mexicanas distintas del español no sean discriminados en el registro civil. Sin embargo, esto está lejos de ser una realidad, mientras que los nombres en inglés son cada vez más frecuentes y cada vez más nombres como Jessica se inscriben en el registro civil respetando la ortografía de la lengua original, pretender registrar a un niño con un nombre en mixe, en otomí o en tepehua sigue presentando muchos inconvenientes y evidencian una clara violación a los derechos lingüísticos.

Hace pocos años, uno de mis tíos tenía el deseo de ponerle un nombre en mixe a su primer hijo, una vez que acudió al registro civil, el juez responsable utilizó todos los medios posibles para disuadirlo, argumentó que el niño sufriría mucho para escribir su nombre, que los demás niños se burlarían de él en la escuela, hasta que al final, después de no poder convencer al padre, le dijo sencillamente que eso no era posible y que debía elegir un nombre en español. Después de muchos esfuerzos y sinsabores, pudo registrar a su hijo con el nombre deseado.

Esta historia se repite todo el tiempo, en el caso de una pareja otomí que quería ponerle un nombre a su hija en esta lengua, los padres tuvieron que enfrentarse a muchísimas dificultades y comentarios discriminatorios antes de que se aceptara registrar un nombre en otomí que incluye diéresis y una vocal subrayada. Una de las excusas más frecuentes es que las computadoras que se utilizan para el registro no aceptan símbolos o letras que no sean propios del español; mi amiga Tajëëw (nombre de una divinidad mixe) me contaba que tuvo que renunciar en algún momento a utilizar las diéresis en sus documentos oficiales pues, a diferencia de las máquinas de escribir, el sistema de registro en las computadoras no podían ingresar adecuadamente su nombre. En lugar de promover un curso de sensibilización a los servidores públicos en los registros civiles y adaptar el sistema de las computadoras a contextos de diversidad lingüística, la respuesta oficial ha sido tratar de convencer a los padres de que no elijan un nombre en alguna lengua originaria.

Hace unos meses leí la noticia que relataba cómo una pareja indígena tenía que demostrar su pertenencia a un pueblo originario para que se les permitiera nombrar a su hijo con un nombre en lengua indígena. Esto equivale a decir que las personas que no sean indígenas no podrán llamarse Xóchitl o Cuauhtémoc y, todavía más absurdo, que para portar un determinado nombre es necesario pertenecer a determinada nación: bajo esta lógica solo los judíos podrían llamarse Miriam o Abraham y sólo los estadounidenses podrían llamarse Jenifer o Elizabeth.

El hecho de que los padres cada vez elijan con mayor frecuencia nombres en lenguas indígenas tiene una fuerte carga reivindicativa y es verdad que los nombres propios reflejan muchos aspectos culturales e históricos. Mi amiga Ana me relató que en Holanda no se utilizaban apellidos y que fue en tiempos de la invasión napoleónica que la población fue obligada a elegir uno, a modo de protesta muchos eligieron apellidos con una fuerte carga de burla o de referencias escatológicas; sin embargo, después estos apellidos se fueron heredando y se conservan hasta estos días.

La negativa del registro civil a registrar nombres en lenguas indígenas es una clara muestra de las relaciones que el estado mexicano establece con las comunidades indígenas. El registro civil ha sido una necesidad del estado y no necesariamente una necesidad de las comunidades. Para que el respeto a los derechos lingüísticos sea efectivo, es necesario que el gobierno implemente medidas contundentes para asegurar que cualquier mexicano, indígena o no, podrá asignar un nombre a su hijo en cualquiera de las lenguas mexicanas.

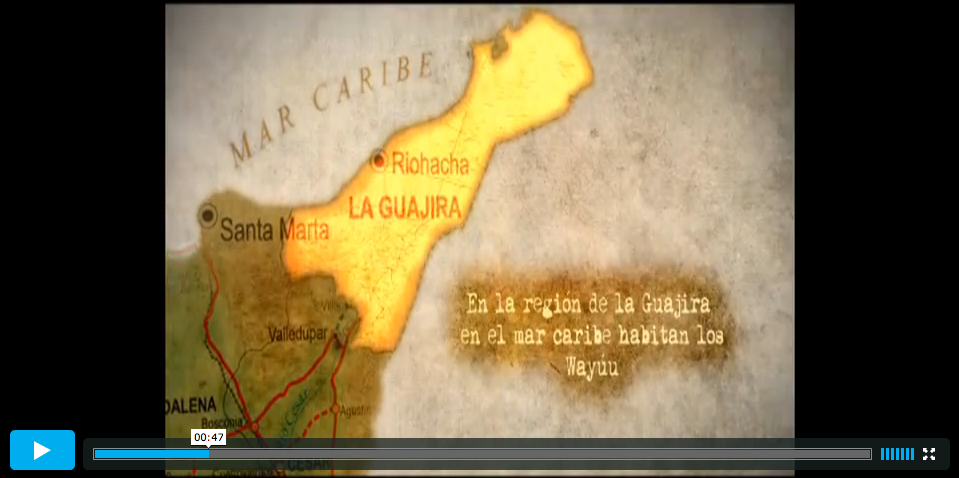

La tensión entre el estado y los indígenas en cuanto a la obligatoriedad del registro civil y los prejuicios y discriminación que media este proceso, se evidencia en el documental de Priscila Padilla “Nacidos el 31 de diciembre”: con la intención de registrar a más de 10 000 indígenas wayuu en Colombia, los funcionarios del registro civil aprovecharon el hecho de que la mayoría de los wayuu no hablaban español para adaptar los nombres indígenas a nombres de burla en la cédula de identidad de cada uno de ellos. De esta manera, mediante supuesta semejanza fonética, asignaron nombres como Alka Seltzer, Coito, Zapato, Marihuana, Paraguas, Cosita Rica o Raspahierro como nombres propios. Además registraron que todos habían nacido un 31 de diciembre, absolutamente todos. Tiempo después, los wayuu comenzaron un proceso en el que pidieron al estado colombiano resarcir el daño causado.

(Video: http://vimeo.com/24148560)

Estas situaciones revelan que el gobierno necesita realizar mayores esfuerzos para hacer efectivo el derecho de elegir un nombre en alguna lengua indígena, el problema no es que una persona no hable español, el principal problema es que muchos de las oficinas del registro civil se han vuelto uno de los reductos más representativos de los prejuicios lingüísticos y culturales en donde los funcionarios evidencian muchos veces muy poca conciencia sobre el entorno multicultural en el que realizan su trabajo. Esperemos que pronto, llamarse John, Pëjy o Rodrigo sean igual de valiosos, pero sobre todo, igual de posibles: un país en el que llamarse Jatsyëë sea menos complicado que llamarse Hitler.