La antropofagia pasa por diferentes momentos: de la necesidad extrema por sobrevivir —que son los menos— a las variantes del rito criminal. El pintor Diego Rivera confesaba haber comido un trozo de carne humana, que sabía a pollo. Según las versiones mentirosas del muralista, hubo un accidente que terminó con un cadáver. A ese cuerpo se le cortó un fragmento que fue degustado por el artista, que era un mitómano capaz de inventar un sinfín de historias. Este tipo de actos legendarios asustaban, desde luego, a sus amigos ingenuos y a otros tantos entrevistadores. Sorprendía a los cándidos, entre ellos a más de una dama, que en lugar de encontrarse con un caníbal en potencia y en acto, veían a Rivera con ojos de quien todo lo puede hacer y vivir.

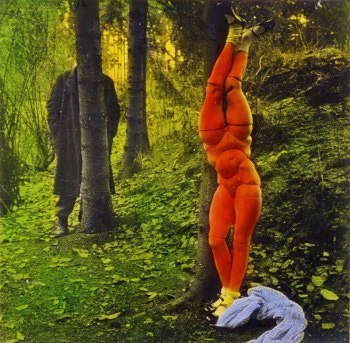

La Poupée, Hans Bellmer (Foto tomada de Flickr)

En cambio, Armin Meiwes tiene el estigma de lo real. Un hombre extraño. El personaje vivió a la sombra de su madre en una residencia de cuarenta y cuatro habitaciones en la localidad de Roteburgo, en la cercanías de la ciudad alemana de Kassel. El futuro antropófago coleccionaba partes de muñecas en un cofre. Era un conjunto de cosas que le daba satisfacciones íntimas, al parecer gustaba del onanismo ante esos fragmentos de cuerpos de plástico. James Joyce llevaba en uno de sus bolsillos un calzón de muñeca, en tanto que el surrealista Hans Bellmer transformó su obra plástica al descubrir una serie de maniquíes en un armario de sus padres. Éste fue el primer paso del hombre que luego escribiría Petite anatomie de l’image (Editorial Losfeld, 1977) con el propósito de obtener cuerpos imposibles, combinaciones insólitas elaboradas con los miembros de esas figuras de tamaño natural. En el caso del alemán Meiwes, el personaje pudo pasar el resto de su vida con esa cajita inofensiva y sus descargas seminales que a nadie afectaban, eran hechos solitarios. El asunto era tan bobo que ni siquiera valía la pena el regaño psiquiátrico. Muerta la madre en 1999, Armin se sintió libre. Pasó horas en Internet, navegó por sitios dedicados a la violencia física, a los cadáveres desollados, a la contemplación de vísceras humanas y todo un repertorio que dio cauce a sus fantasías. Desde finales de 2000 se propuso buscar un hombre que deseara ser comido. Pedía “hombres jóvenes y robustos” que apreciaran el vínculo caníbal. Hubo un conato que terminó en fracaso: un encargado de cocina sugirió que dos muchachos eran las víctimas adecuadas. La experiencia falló porque Armin planteaba un “acto voluntario”, en tanto que la propuesta del cocinero implicaba una violencia ejercida a tráves de un engaño. Armin era incapaz de ejercer presión sobre la persona que cumpliera su apetito ritual. La insistencia dio fruto cuando el ingeniero Bernd Brandes, radicado en Berlín, contestó un correo electrónico en el cual se prestaba de manera voluntaria para hacer realidad los deseos de Meiwes. Se citaron y el encuentro fue grato para ambos. El 2001 auguraba éxitos. Brandes se despidió en espera de que en una próxima ocasión se llevara a cabo el sacrificio. Ya en la estación de trenes, el ingeniero decidió apresurar los hechos: regresaría con Armin a la casona de Roteburgo.

Aquello se convirtió en una bacanal. El alcohol, las drogas y el sexo abundaron, entonces el escenario quedó listo. En pleno delirio, Bernd Brandes pidió que le cortaran los genitales y los cocinaran. Armin Meiwes encendió su cámara de video para registrar los hechos y salvaguardar su integridad en términos legales, lo que pasara de ahora en adelante era responsabilidad de ambos. El problema consistía en que la actividad del cirujano era ajena a él, de tal modo que la cisura fue brutal. Brandes sangraba en abundancia. El ingeniero insistía en que se preparara su miembro viril para ser devorado. Meiwes lo cocinó a la parrilla con pimienta, sal y ajo. Ya en esas condiciones pudo haber buscado una receta más adecuada, con alguna salsa blanca. En fin, que el tiempo apremiaba. La liliácea —el ajo— la empleo con mesura, por aquello de evitar un mal aliento por horas. Una vez listo, el sexo del ingeniero se partió en dos. No se dice si alcanzó lo suficiente para ambos o si les tocaron porciones pequeñas. Bernd desfallecía ante la hemorragia. Insistía en que siguieran las acciones según lo planeado. Armin probó la virilidad con deleite, era su manjar y la satisfacción de su fantasía, su pez globo anhelado. Brandes también degustó su miembro mutilado, esto era parte de esa sesión extrema. Poco después moriría víctima de las heridas. El hecho causó un problema legal: el asesinado había consentido en su muerte, lo había sugerido ante el registro de una cámara de video. ¿Cómo se le podía juzgar a su victimario? Desde entonces Meiwes fue bautizado como El Caníbal de Roteburgo.

Otro caso espectacular fue el de José Luis Calva Zepeda, El Caníbal de la Guerrero.

Aficionado a la escritura, poeta y dramaturgo, era un tipo que cuidaba su imagen. Bisexual, mantuvo nexos íntimos con hombres y mujeres. Se cuentan unos ochos cadáveres en su experiencia criminal. Ligaba con facilidad, se vestía como asistente de la cafetería de la Gandhi de los ochenta: todo de negro y con suéteres de cuello de tortuga. Hablaba con facilidad, improvisaba poemas amorosos y era aficionado a las artes ocultas calificadas como oscuras.

Todo eso podría ser. ¿Quién se ha salvado de conocer a personajes con esas características? Herederos de la peor bohemia y de lamentables impulsos literarios, por aquello de que se creen capaces de ejercer un ingenio supremo. Pues bien, Calva Zepeda, al igual que Armin Meiwes, de pronto llegó a la espiral del descentramiento, su pequeño universo lo reducía a sus obsesiones con asuntos vinculados con el canibalismo, el vampirismo y otras cosas por el estilo. Iba a la Alameda en busca de víctimas. Les leía algo de su producción poética, cosa que de entrada podría causar bostezos; sin embargo, sabía relacionarse con mujeres solitarias que apreciaban el detalle. Las sorprendía con el hecho de decirles que era un “poeta reconocido”. Por fortuna una de ellas desconfió de semejante aseveración y buscó al divo en Internet, sin encontrar la menor huella de esa fama. La señora salvó la vida gracias a una astucia tan sencilla como ésa.

Patético, Cava Zepeda tenía actitudes mesiánicas. Se creía poseedor de dones sobrenaturales; cosa falsa, pues de haberlos tenido, al menos hubiera publicado en una editorial seria sus escritos. La última de sus amantes fue asesinada en el departamento feo y modesto de un edificio ubicado en la calle de Mosqueta, en la popular colonia Guerrero. El hombre mató a la muchacha para luego descuartizarla. El calor y los días produjeron los vapores de la putrefacción del cuerpo. Sólo para la Procuraduría del Estado de México existen cadáveres, aunque sean infantiles, incorruptos, cual santos medievales, como el de Paulette. Los vecinos alertaron a la aletargada policía del Distrito Federal. Los inútiles ni siquiera pudieron atraparlo, con todo y esos despliegues que anhelaría Hollywood. Patrullas por doquier, ruidos ensordecedores de sirenas, armas que atemorizarían hasta a una multitud de elefantes iracundos. Calva Zepeda saltó para darse a la fuga. Los paquidermos uniformados cayeron en cuenta de que se les escapaba. El corredor en donde se ubicaba el departamento hedía a muerte, hasta los perros agripados de la misma Procuraduría del Estado de México hubieran reaccionado. El poeta, herido por la caída, quiso cruzar la calle y fue atropellado. Gracias a ese hecho providencial pudo ser detenido por los agentes del orden. Calva confesó que había preparado al sartén un trozo de carne de su amante. Lo frió y engulló lo que pudo. Se ignora si puso sal, ajo y pimienta como Armin y Brandes. Al parecer la práctica antropofágica estaba lejos de ser reciente, pues las ocho mujeres que se le achacan, también pudieron pasar por un proceso semejante. El caso fue llamativo. Días después El Caníbal de la Guerrero se suicidó, a lo mejor de manera “accidental”, en su celda. Su muerte fue poco creíble pero tampoco hubo muchas reclamaciones, pocos lo extrañaron. Es seguro que ignoraba las artes de la cocina.