El riesgo de la ingobernabilidad no es amarillismo. La capacidad de nuestras instituciones de funcionar adecuadamente está ya, de hecho, mermada. Ante ello es necesario un cambio de dirección. Están la vía y la tentación autoritarias y la alternativa democrática. Diego Valadés presenta un diagnóstico lúcido de nuestro sistema presidencial y propone opciones. Este ensayo fue parte del Seminario Internacional Regímenes Políticos, Formas de Gobierno y Coaliciones Políticas organizado por el Senado recientemente. Presentamos una versión condensada.

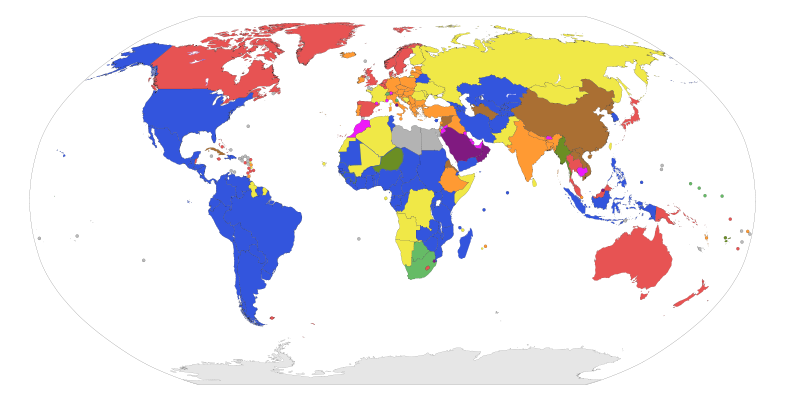

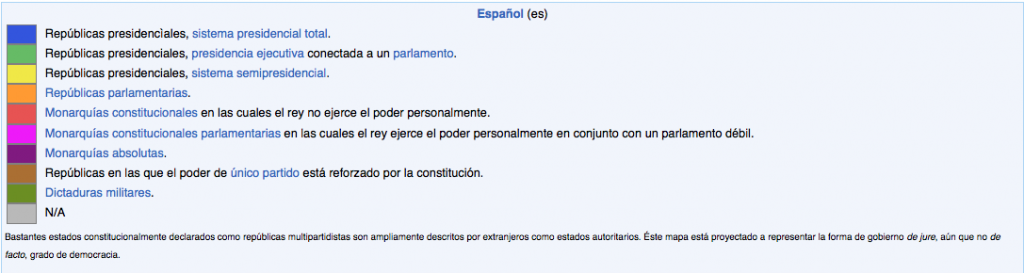

Solemos aludir de manera genérica a los sistemas presidenciales y a los parlamentarios. Hay elementos característicos que los singularizan pero, además, en cada Estado constitucional, cada sistema tiene sus peculiaridades. Hoy existen alrededor de 60 sistemas presidenciales y aunque comparten los elementos que los identifican en esa categoría, cada uno se individualiza en función del contexto, de las interacciones que entre sí produce el conjunto de instituciones y de su configuración técnica.

La gama de combinaciones posibles es muy amplia, por lo que al sistematizar los aspectos generales del parlamentarismo y del presidencialismo se ofrece una visión panorámica útil para luego realizar diagnósticos y formular diseños institucionales precisos.

Sin desconocer, por consiguiente, la complejidad del poder, me concretaré a formular un rápido diagnóstico del estado que guardan los sistemas sujetos a análisis. Cada uno, en su respectivo contexto, suscita problemas específicos. En cuanto a México, la cuestión medular consiste en determinar si la configuración constitucional vigente sigue siendo funcional; esto es, si cumple con las expectativas de un Estado que garantice a un mismo tiempo democracia y gobernabilidad.

La determinación del nivel de gobernabilidad no es un asunto subjetivo; más allá de los indicadores demoscópicos, en México hay una multiplicidad de desafíos que está a la vista de todos. Los rezagos sociales, la excesiva concentración de la riqueza, las dificultades recaudatorias, los elevados niveles de violencia y de impunidad, la baja calidad de los servicios públicos, las tensiones políticas no resueltas, dan testimonio de un déficit de gobernabilidad. Podría discutirse qué tan profundo es ese déficit, pero sea cual fuere el nivel es indispensable tomar medidas de rescate institucional. Los costes de estas medidas serán tanto mayores cuanto más avanzado sea el deterioro de las instituciones.

En México y en muchos otros Estados los esquemas institucionales vigentes distan de ser funcionales para la gobernabilidad. Hace casi dos años se llevaron a cabo elecciones en Estados Unidos y hace apenas unos meses ocurrió otro tanto en Gran Bretaña. En ambos casos afloró un problema similar: la rigidez del sistema bipartidista está trabando el funcionamiento institucional.

Con relación al poder, se producen tres formas de contención que son objeto de otras tantas expresiones regulatorias: la lucha por el poder, al que se aplican las reglas electorales; la lucha contra el poder, regido por las normas jurisdiccionales, y la lucha en el poder, sujeta a las modalidades del régimen político. Por diversas causas, en México la atención dominante se centró en las dos primeras formas de contención, de manera que nos hemos preocupado por fijar las reglas para elegir a los titulares de los órganos del poder, y por modernizar y fortalecer la posición de los gobernados mediante la ampliación de los derechos fundamentales (por ejemplo, acceso a la información), con sus correspondientes garantías jurisdiccionales y administrativas. Así, la lucha por el poder y la lucha contra el poder encuentran respuestas de mayor o menor fortuna.

Empero, queda un amplio sector sin atender; muchas veces incluso sin entender: la lucha en el poder. Esto es comprensible sobre todo cuando se procede de un sistema político arbitrado por una sola persona situada en el vértice del poder político conforme al orden constitucional.

El ejercicio del poder propende a su estratificación: se jerarquiza en círculos de amplitud progresiva, conforme se está más cercano o alejado del núcleo eficiente, duro, compacto, que personifica la plenitud del poder, como suele decirse en el caso mexicano. La lucha en el poder tiene que ver con la atribución y el ejercicio de facultades reales, con la capacidad de decidir o de influir en las decisiones, con las alianzas o las exclusiones que llevan a la conquista o a la pérdida de posiciones, con el prestigio que acompaña a quienes se reconoce como poderosos, y con la mayor o menor permanencia en la intimidad de esos personajes.

Todos los sistemas reproducen a diferentes escalas ese fenómeno; las diferencias están en que hay casos extremos de concentración del poder. Cuando se vive en un régimen autoritario, esa concentración resulta secundaria porque las carencias principales se ubican en el ámbito de las libertades públicas; pero cuando estas libertades ya se conquistaron, las formas atrofiadas del ejercicio del poder dejan sentir sus efectos negativos, tan adversos que si no son superadas pueden incluso descarrilar los avances en materia de libertades.

Ese riesgo resulta de dos problemas principales: merced a las libertades constitucionales, las vicisitudes de la lucha en el poder se trasladan de los pasillos secretos a la plaza pública; se hace entonces transparente lo que antes permanecía oculto, pero aun así los espectadores carecen de facultad alguna para ejercer controles o para aplicar correctivos. El otro problema es que los medios verticales de control político, eficaces en los sistemas cerrados, dejan de operar en los sistemas abiertos por lo que el funcionamiento institucional tiende a dar resultados decrecientes. Se propicia así un déficit de gobernabilidad que, según su gravedad, puede convertirse en una crisis institucional, precursora de una crisis constitucional. También se multiplica la corrupción en los ámbitos público y privado y una parte del poder del Estado se traslada de facto a grupos de interés, a organizaciones delincuenciales e incluso a Estados extranjeros. Por eso la falta de regulación de la lucha en el poder corroe los avances en materia de libertades públicas.

En tales circunstancias, la recuperación de la gobernabilidad suele darse mediante cualquiera de dos remedios institucionales: el autoritario, que consiste en restringir las libertades públicas e imponer nuevas modalidades de dominio concentrado para arbitrar con firmeza la lucha en el poder, o el democrático, que se traduce en reformar el régimen para que el ejercicio del poder no se concentre en un núcleo compacto, sino que cuente con el apoyo social más amplio posible.

En México, por ahora, las tesis dominantes se orientan a favor de la solución democrática. El desafío consiste en que no en todos los niveles se entiende la dimensión del problema a remediar e incluso se hacen propuestas que agravarían el déficit de gobernabilidad.

De la misma forma en que se regulan la lucha por el poder y la lucha contra el poder, es menester racionalizar la lucha en el poder. Repárese: hablo de racionalizar, o sea de auspiciar el ejercicio responsable del poder sin desmedro de su eficacia, y de trasladar el eje del poder del círculo de los privilegios a la esfera de la democracia; la política tiene que transitar de la geometría unidimensional del círculo de intereses, donde sólo los gobernantes cuentan, a la geometría tridimensional de la esfera democrática, compuesta por las instituciones constitucionales de las que forman parte gobernados y gobernantes.

Hoy, en México, hay que admitir que el tiempo para la reforma ideal tal vez ya pasó, y que sólo queda espacio para la reforma posible. El sistema presidencial concentrado caducó hace tiempo, pero la alternancia de partidos en 2000 le dio un respiro. Al asumir el poder un grupo de refresco, operó la cultura personalista y se pensó que en lugar de una reforma del Estado bastaba con un cambio de estilo en el poder. La experiencia demostró que eso no era cierto, y ahora tenemos un país cada vez más cercano al colapso institucional.

La configuración del sistema presidencial mexicano sólo puede producir resultados adversos crecientes. No depende de la persona ni del partido que ocupen la presidencia, sino de la forma misma en que la presidencia está estructurada en la Constitución. Ningún partido, ningún grupo, ningún individuo, podrá corregir con su presencia lo que sólo es superable con medios institucionales.

Los sistemas presidenciales fueron construidos sobre la plataforma de que el ganador tomaba todo. La racionalización de ese sistema, que le ha permitido ensanchar su horizonte, consiste en adoptar elementos de la lógica de los sistemas parlamentarios, donde no hay ganadores ni perdedores absolutos. Este factor atenúa la intensidad de la lucha en el poder e incluso obliga a los agentes políticos a formas de cooperación institucional. Los sistemas presidenciales que no se parlamentarizan y que tratan de aplicar medidas de compensación coyuntural para los derrotados, se corrompen porque esa compensación no se basa en acuerdos públicos ni en la satisfacción de demandas sociales, sino en compartir gajos del patrimonio público mediante contratos, sinecuras o dádivas y en alentar el clientelismo. En un sistema abierto se comparte el poder; en un sistema hermético o sólo entreabierto se reparten los recursos del poder.

Cuando un segmento de la clase dirigente se involucra en ese proceso, los contornos ideológicos y programáticos de los partidos tienden a disolverse en perjuicio del sistema representativo. Es la preparación para el retorno del autoritarismo. En los sistemas políticos muy concentradores del poder, prevalecen los intereses; en los sistemas políticos muy abiertos, dominan los principios. Cuando se transita de los intereses hacia los principios, los sistemas se abren; se cierran cuando la ruta que se sigue es la inversa.

Todos los sistemas están expuestos a desviaciones. Las patologías no son exclusivas de los sistemas presidenciales; afectan por igual a los parlamentarios que no corrigen sus sistemas electorales y de partidos, o que por medios elípticos promueven la concentración del poder. En los Estados constitucionales que descuidan la actualización de sus instituciones se registran casos de poder concentrado. Esa concentración del poder se traduce en el arbitraje personal o cupular de la lucha en el poder. Para relajar las tensiones, para compensar las exclusiones o para lograr los apoyos, se intimida, se coopta o se compra.

Las cuestiones derivadas de la petrificación del régimen político mexicano han tenido un costo muy elevado para el país. Muchas de las carencias que hoy se traducen en inequidad social, en violencia delictiva, en ralentización económica, en rezago cultural, en desorganización administrativa y en acrimonia política, habrían podido superarse si se hubiesen hecho los cambios institucionales en el momento adecuado.

Pero lo importante para un Estado constitucional no es lo que se omitió en el pasado sino lo que se puede construir en el futuro. Tal vez las ventajas de haber hecho cambios hace una década habrían sido las de oportunidad, pero quizás entre sus desventajas habría estado la escasa percepción de su necesidad. Es posible que hoy haya una mejor disposición para entender que las reformas institucionales son indispensables.

Ahora bien, en el éxito de una reforma cuentan el apoyo social y el político; de otra manera, incluso disponiendo de los votos suficientes para impulsarla, puede no haber el consenso necesario para que una reforma rinda los frutos esperados. En otras palabras, una es la cuestión de introducir cambios y otra la de hacerlos aplicables. Por lo general, cuando esos cambios cuentan con una base de sustentación amplia, sus probabilidades de éxito se multiplican.

Las tendencias reformadoras en México discurren por varias avenidas. Yendo de lo general a lo particular, el debate más amplio se refiere a la conveniencia de una nueva Constitución frente a la posición de una nueva constitucionalidad. Considero que esta parte de la discusión se puede resolver intentando un acuerdo preliminar que permita calibrar qué tan cerca se encuentran las posiciones en cuanto al contenido de la reforma. Sería lamentable que por no coincidir en la modalidad, se dificultara un entendimiento en cuanto al fondo.

Yo me inclino por reformar la actual norma, pero admito que en ambas opciones hay ventajas y desventajas. Reformar tiene a su favor que no se tocan los consensos básicos ajenos a la discusión actual, pero tiene en contra que tal vez no suscite el suficiente interés nacional y por ende prive a la Constitución reformada del soporte social requerido para su implantación eficaz. Hoy, la adhesión espontánea a la Constitución está mermada; éste es un factor del que debemos estar conscientes porque influirá en la actitud y en la diligencia de quienes deban aplicarla cuando se reforme. Hay que analizar si las ventajas de una nueva norma serían superiores a las de su reforma. Si el acuerdo sobre el fondo dependiera de la forma, habría que ponderar sus costos y beneficios.

En cuanto a instrumentos preconstitucionales que han perfilado la orientación de otras tantas constituciones, en México tenemos tres significativas experiencias. Como antecedente de la Constitución de Apatzingán, José Ma. Morelos expresó los Sentimientos de la Nación; como preliminar de la Constitución de 1824, el Congreso formuló una Acta constitutiva en la que se perfiló la dirección de la futura norma suprema; y como punto de partida de la Constitución de 1857, el gabinete del presidente Ignacio Comonfort elaboró un Estatuto Orgánico Provisional. Este gabinete estaba integrado por el general José Ma. Yáñez y por cinco eminentes abogados liberales: José Ma. Lafragua, Ezequiel Montes, Luis de la Rosa, Manuel Siliceo y José Ma. Urquidi. Como se puede ver, en un caso el dirigente independentista emitió directrices atendidas por la asamblea, en otro esas orientaciones procedieron de un núcleo representativo del liberalismo dominante y en uno más fue la propia asamblea la que procuró una definición preliminar para organizar su trabajo.

En nuestro tiempo ha habido otras formas de acuerdo.

La reforma de un sistema constitucional es una tarea compleja porque expone a las sociedades a la fragmentación. La formulación de proyectos suele conducir a la adopción de posiciones no compartidas incluso dentro de los mismos partidos. Por esta razón es frecuente encontrar que la unidad interna de las organizaciones políticas y la posibilidad de dialogar con otras formaciones ha requerido de entendimientos formales que facilitan la actividad normativa ulterior.

A manera de ejemplo se pueden tener presentes los casos de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, en América, y de Alemania, España y Portugal, en Europa.

El sistema constitucional mexicano ha girado, desde 1917, en torno a un sistema presidencial que por mucho tiempo fue funcional pero que comenzó a rezagarse respecto del pluralismo democrático auspiciado por el sistema electoral a partir de 1977. Hoy es identificable un presidencialismo hipertrofiado que, en sus versiones lugareñas, se manifiesta como caciquismo.

Las grandes construcciones constitucionales declinan cuando dejan de acompañar la dinámica cultural de una sociedad. En 1914 se discutió en México la opción parlamentaria pero se estimó que faltaban partidos, líderes y cultura política para implantarla; a cambio, en 1917 se adoptó un modelo presidencial muy vigoroso. Había razones coyunturales que justificaban la decisión y el tiempo le dio la razón a los constituyentes. Empero, la concentración del poder que nuestra norma prevé no corresponde a una sociedad evolucionada y compleja. Aplicando el concepto de Georges Burdeau, debemos transitar de una democracia gobernada a una democracia gobernante, y el monopolio presidencial del poder es un escollo para conseguirlo.

En la actualidad el sistema constitucional mexicano contiene dos elementos excluyentes: pluralismo en el Congreso y monolitismo en el gobierno. El pluralismo congresual es estimulado cuando la elección de sus miembros incluye componentes de proporcionalidad. Donde la regla es la elección distrital mayoritaria, como en Estados Unidos o en Gran Bretaña, tiende a prevalecer un esquema bipartidista, si bien en el caso británico esa modalidad no ha impedido la consolidación de un influyente tercer partido.

Los sistemas más favorecidos por los procedimientos mayoritarios de elección son los presidenciales. Esto no obstante que también en tales casos suele suceder que la mayoría presidencial y la mayoría congresual no coincidan. En Estados Unidos la idea de coalición para gobernar no ha prosperado porque la estructura de los partidos es muy lábil y porque hay un bloque intermedio de republicanos liberales y de demócratas conservadores que bascula en algunos temas. El sistema estadounidense tiene además otros instrumentos de control que limitan la concentración del poder presidencial.

En nuestro sistema constitucional no se planteó el problema de coaliciones de gobierno en tanto que durante siete décadas nos habituamos a que los presidentes dispusieran de mayoría en el Congreso. Cuando comenzó la transición, en 1977, para prevenir un descalabro precoz y para superar las resistencias en el seno del partido dominante, se adoptó el mecanismo ideado por Benito Mussolini en 1923: la llamada cláusula de gobernabilidad. En Italia, conforme a la Ley Acerbo de ese año, al partido o la coalición de partidos que recibiera más votos se le asignaban los diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

En México esa inducción artificial de las mayorías decayó ante el avance democrático y nos condujo a la situación que hoy impera: un lenguaje doble. En el Congreso se habla en plural y en el gobierno en singular. En el Congreso hay una relación horizontal y en el gobierno subsiste la disciplina vertical, donde los secretarios son sólo voceros presidenciales y carecen de un foro institucional, el gabinete, para discutir entre sí. Las leyes se debaten y se aprueban por mayoría, mientras que el programa de gobierno es dictado por una sola voluntad. Los ciudadanos podemos definir cómo se integra el Congreso pero somos ajenos a la composición del gobierno.

Por mucho tiempo nos gobernó una hegemonía mayoritaria; hoy nos gobierna una hegemonía minoritaria. En 2009, con el 28% del apoyo electoral, un partido conservó el 100% del poder gubernamental. El 72% de la ciudadanía no participa en las decisiones del gobierno, y los representantes de la nación tienen que conformarse con emitir puntos de acuerdo de alcance estrictamente testimonial. Esto no contraviene la norma; esto lo que muestra es la caduquez de la norma. Aun así, entre nosotros todavía hay resistencia para hablar de gobierno de coalición.

La coalición es una opción utilizada con frecuencia en los sistemas parlamentarios cuando ningún partido tiene mayoría. Más aun, hay casos en los que no se concibe otra forma de integrar un gobierno, como ocurre en Israel. En algunas ocasiones los partidos minoritarios optan por gobernar en solitario porque así lo consienten las demás fuerzas políticas para evitar una convocatoria anticipada a elecciones. Este acuerdo parlamentario obedece a un cálculo sencillo: se infiere que una nueva elección podría darle al partido gobernante la mayoría de la que carece, y esto cancelaría las posibilidades de negociar algunos aspectos del programa de gobierno y de las asignaciones presupuestales. Aun cuando no haya una coalición formal en cuanto a la integración del gabinete, sí hay acuerdos parlamentarios, expresos o tácitos, de gobernabilidad. En esas circunstancias, para evitar la caída de gobiernos minoritarios, una parte de la oposición vota a favor en ciertas ocasiones y se abstiene en otras; su decisión siempre es relevante para la gobernación del Estado.

Con muy pocas excepciones, en los sistemas presidenciales no hay convocatoria anticipada a elecciones, por lo que un gobierno se puede sostener en minoría, sin coalición y sin acuerdo parlamentario. Ni el gobierno cesa ni el congreso es disuelto. Pero de todas maneras alguien tiene que cargar con los costos políticos de ese desencuentro: los gobernados. Cuando un sistema constitucional no permite que los órganos del poder resuelvan los conflictos y las tensiones de su relación, los efectos se trasladan a la ciudadanía. No existe sistema alguno que solucione los problemas sólo con ignorarlos.

Por esa razón numerosos sistemas presidenciales han adoptado instrumentos que auspician las coaliciones, como una forma eficaz de transformar el pluralismo en una fuerza de apoyo. Entre un gobierno sustentado en el 28% del electorado y otro que disponga de un 51% de apoyo en el Congreso, hay una diferencia sensible. El primero es legítimo pero su aislamiento lo debilita; el segundo no pierde legitimidad al coaligarse y sí gana en fortaleza política y en efectividad gubernativa. Es la diferencia entre una institución cuyo arcaísmo la hace disfuncional y otra eficaz por renovada. Además, las reglas para la circunstancia de gobiernos minoritarios no excluyen la posibilidad de que los haya de mayoría e incluso los hacen viables, porque la lucha en el poder no genera desgastes que afecten a los protagonistas en la lucha por el poder.

La previsión de coaliciones implica que el gobierno puede celebrar acuerdos que le otorguen una mayoría en el Congreso, referidos a su programa de trabajo. La sola posibilidad de que en ciertas circunstancias el gobierno se integre mediante una coalición modifica la vida institucional porque denota que el poder está más desconcentrado, que es responsable ante la representación nacional y que cuenta con apoyo democrático para su programa. Asimismo, es un indicador de que los lenguajes se han homologado como expresión del pluralismo.

Cuando en un Estado constitucional se instaura la opción de que las diferentes fuerzas políticas se asocien para gobernar, se modifican los términos de la relación entre ellas, en tanto que hay mayores incentivos para cooperar. En estas condiciones las formas de la lucha en y por el poder también adquieren otro perfil en el que, sin perderse los contrastes ideológicos, se atenúa la dureza del trato entre los protagonistas que contienden por el mismo objeto. El sólo hecho de que todos sepan que se pueden necesitar recíprocamente introduce una dinámica distinta en los procesos electorales y en el ejercicio del gobierno.

Al reformar un régimen político debe tenerse cuidado para no generar equívocos. Lo primero que se debe determinar es si existe la necesidad objetiva de una reforma; lo siguiente es identificar los problemas que se pretende resolver; a continuación, ponderar las diferentes opciones de solución y por último definir la estrategia de implantación de las medidas más recomendables.

Es más que posible que en la formulación del diagnóstico aparezcan discrepancias acerca de la magnitud del problema, porque en ocasiones esta deliberación va acompañada por incriminaciones personales o partidistas. Conviene que el diagnóstico eluda la asignación de responsabilidades para no enturbiar la fase más relevante de todo el proceso que consiste en precisar qué es lo que sucede y qué se desea resolver. Un buen diagnóstico no asegura una buena solución, pero no hay solución posible si el diagnóstico es errado.

En cuanto al sistema presidencial mexicano, debe tenerse en cuenta que su caduquez constitucional resulta de la concentración de facultades en una sola persona; de la irresponsabilidad ante la nación de quienes desempeñan funciones de gobierno; de la asimetría que se plantea entre el nuevo pluralismo en el Congreso y el antiguo monolitismo en el gobierno; de la excesiva duración del periodo presidencial; de la baja calidad de los integrantes del gobierno, debido a que sólo dependen de la confianza de una persona; de la incompatibilidad entre un modelo democrático que auspicia la deliberación en el Congreso y un régimen que omite esa deliberación con el gobierno; de la circunstancia de que los electores influyan en la composición del Congreso y por ende en la orientación de las leyes, pero no tengan injerencia en la composición del gobierno ni en la orientación de su programa.

Esa disfuncionalidad no es imputable a personas o partidos; es una consecuencia de la arcaica configuración constitucional del poder que podría ser superada por la adopción de buenas prácticas de gobierno, pero a las que nadie está obligado conforme a derecho.

Por otra parte, si las reformas que se adoptaran no tuvieran una firme y clara determinación de resolver los problemas que afectan la gobernabilidad, el efecto podría ser contraproducente en más de un sentido. Si no hubiera correspondencia entre problemas y soluciones, los primeros se exacerbarían y las segundas fracasarían. Esto, trasladado a la ciudadanía, implicaría el agravamiento de la percepción negativa de la política y de los políticos. Los ciudadanos no tienen que ser expertos en análisis institucionales, y por tanto no están obligados a exculpar a los autores de los diseños por haber equivocado los objetivos, los instrumentos o el acomodo de las modificaciones institucionales. El ciudadano común reacciona de una manera muy directa llamándose a sí mismo engañado por los políticos y atribuyendo sus presuntas fallas a una deliberada intención de impedir que un partido, que un gobierno o que un presidente puedan “salvar a la patria”. Ahí comienza la construcción de los argumentos para la restauración del poder omnímodo de los gobernantes: cuando se intenta que una parte creciente de la ciudadanía acepte la tesis de que sólo el poder concentrado y jerarquizado es eficaz.

Mientras que en el caso de los sistemas parlamentarios uno de sus puntos vulnerables está en las tentaciones asamblearias a las que se propende en casos críticos, en los sistemas presidenciales el extremo hacia el que se deriva en situaciones análogas es al recrudecimiento del personalismo. De ahí que las soluciones adecuadas deban ser muy bien diseñadas. De no ocurrir así, el desencanto colectivo con las instituciones democráticas puede dificultar un acuerdo satisfactorio y desencadenar nuevos y más agudos procesos de intransigencia política.

El resultado de un proceso de ese género no lleva de manera inevitable a una ruptura ni por necesidad desencadena procesos de violencia. Muchas veces ha sucedido que los sistemas se pasman, caen en una especie de letargo en el que la sociedad y sus dirigentes se acomodan a una condición de sufrida mediocridad que acaba convirtiéndose en una forma de normalidad. Cuando esto sucede, porque la elusión de las reformas llega hasta el extremo de sustraerlas de la agenda colectiva, las instituciones entran en un ciclo vegetativo donde la gobernabilidad deja de ser relevante, porque las condiciones de injusticia son aceptadas como una especie de sino fatal.

En circunstancias como ésa se produce la paradoja de que los marginados y los opulentos tienden a emigrar: unos para procurar empleo y otros para buscar seguridad. Ambos extremos denotan que una parte de la sociedad renuncia a reformar lo propio y opta por acogerse a lo ajeno. Estos signos de un colapso mayor fueron el objeto de un magistral estudio de Arnold Toynbee.

La situación actual en cuanto a la reforma del sistema político en México se puede sintetizar así: adoptar un sistema parlamentario; reformar a fondo el sistema presidencial; retocar el sistema presidencial; acentuar las notas autoritarias del sistema presidencial.

La última opción no merece análisis alguno, porque es obvio que acrecentaría el déficit de gobernabilidad y podría conducir a una situación de anomia. Retocar el sistema no aliviaría los problemas; por el contrario, podría alimentar el desencanto hacia esa reforma y hacia la Constitución misma. Reformar a fondo el sistema supondría operar cambios políticos y culturales de gran magnitud y de no poco riesgo, porque en derecho y en política no hay soluciones perfectas. Sustituir el sistema implicaría adentrarnos en un territorio atractivo pero cuyos secretos no dominamos. Hay mayores posibilidades de acertar cuando se corrige lo que se conoce que cuando se adopta lo que se ignora.

El estudio constitucional comparado muestra que hay sistemas parlamentarios, como el italiano, que funcionan muy mal, y sistemas presidenciales intermedios, como el finlandés y el portugués, que lo hacen muy bien. Esto muestra que existen zonas de frontera donde la denominación de los sistemas acaba siendo irrelevante. Además, debe tenerse presente la sabia recomendación de Karl von Clausewitz: la mejor estrategia es la que admite variaciones. Si las reformas a fondo del sistema presidencial resultaran insuficientes, todavía podría darse un paso más; en cambio, si los resultados de un sistema parlamentario fueran deficientes, sólo quedaría el retorno a un autoritarismo salvífico, devastador para la democracia.

No hay que eludir una reforma, ni que matizar su intensidad, ante la explicable reserva de que su aplicación sea difícil. La Constitución, como cualquier otra norma, es susceptible de imposición coactiva, pero en materia de gobierno lo más importante es que la plenitud del orden jurídico se alcance por la adhesión espontánea, progresiva, de sus destinatarios.

El sistema presidencial forma parte de la cultura política mexicana y debemos reconocer que se trata de una cultura construida en torno a una actitud reverencial ante el tlatoani. Pero una elaboración cultural no es un sino inmutable. Hasta ahora esa cultura ha resultado tan poderosa como para haberse enquistado en la Constitución; pues bien, comencemos por sacarla de la norma para luego expulsarla también de la normalidad.

En uno de sus diálogos menos frecuentados, El político, Platón admitía que los hombres se avienen con dificultad a los cambios, porque de un cambio siempre se espera un beneficio, pero todo cambio implica también un sacrificio. Para ejemplificar el esfuerzo que requiere una modificación, describía lo que sucede cuando se desea invertir el sentido en el que gira una esfera: primero hay que detener por completo su movimiento, para luego reanudarlo en otra dirección. La velocidad esperada en este nuevo ciclo tampoco se alcanza de manera inmediata, de suerte que además de haber tenido un momento de parálisis, se tienen que conjugar la paciencia y la constancia para que aumente el ritmo, en el nuevo rumbo elegido. Este proceso nunca es sencillo y por eso la tendencia dominante es la de eludir sus inconvenientes, así sea al precio de conservar lo que ya no funciona.

Como sea, se debe tener presente un factor ineludible: lo que no funciona, no funcionará; en algún momento habrá que cambiarlo. La decisión en este caso no consiste en cambiar o en no cambiar, sino en cuándo hacerlo y hacia dónde enfilar. A veces conviene la espera; posponer también es una estrategia válida si existen razones que la justifiquen, pero nunca se debe confundir una acción temporal con una solución definitiva.

*Abogado, jurista y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, es investigador

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam .