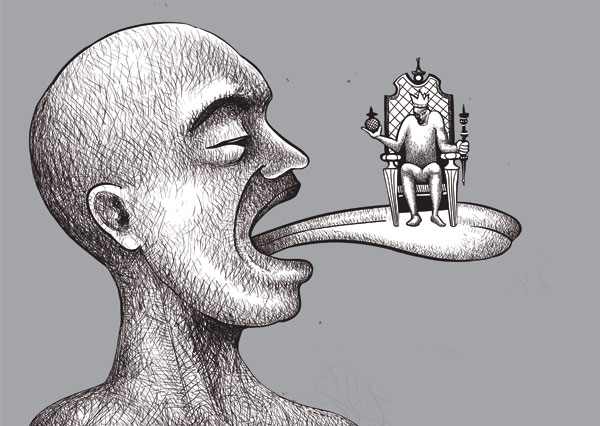

A la labor de los gobiernos populistas de América Latina ha correspondido un discurso tanto estatal como académico e intelectual que analiza y defiende las acciones emprendidas. El siguiente artículo cuestiona no solo la validez teórica de ese discurso sino incluso su apego a la verdad y la historia.

Los estudios favorables al populismo, que a comienzos del siglo XXI son una verdadera legión, atribuyen una relevancia excesiva a los (modestos) intentos de los regímenes populistas de integrar a los explotados y discriminados, a las etnias indígenas y a los llamados movimientos sociales dentro de la nación que corresponda. Resumiendo caracterizaciones posteriores, se puede decir aquí que esos estudios presuponen, de modo acrítico, que las intenciones y los programas de los gobiernos populistas corresponden ya a la realidad cotidiana de los países respectivos. Es decir, los análisis proclives al populismo desatienden la compleja dialéctica entre teoría y praxis y confunden, a veces deliberadamente, la diferencia entre proyecto y realidad.

En el contexto de estos estudios se puede constatar una cierta uniformidad, desde la sencilla apología socialista de Heinz Dieterich hasta los estudios sofisticados de Ernesto Laclau. El esfuerzo teórico de Dieterich, que se distingue por una cierta ingenuidad, tiene el propósito de construir una defensa cerrada del personalismo de los caudillos, aseverando que estos últimos encarnan fehacientemente una voluntad democrática clara y sin mácula, adecuada a las necesidades contemporáneas de los pueblos latinoamericanos y que se diferenciaría de manera inequívoca de la democracia liberal, representativa y pluralista, presunta fuente de contubernios y engaños. La democracia directa y participativa, basada en plebiscitos y elecciones permanentes, estaría fundamentada en un sujeto colectivo responsable, activo y autónomo, aunque, al mismo tiempo, Dieterich destaca y justifica por todos los medios la figura decisiva y omnipotente del caudillo. Esta concepción personalista conlleva una marcada devaluación del rol de las clases sociales, las instituciones estatales y la opinión pública basada en el discurso libre y argumentativo. La teoría de Dieterich se apoya en una curiosa exégesis de los cimientos económicos del marxismo; simultáneamente, este autor tiene la pretensión de haber producido una “auténtica” interpretación de los padres fundadores del marxismo y el socialismo, aplicada ahora a la realidad del siglo XXI.

Para comprender mejor el nexo entre caudillo y masa no es superfluo mencionar un teorema propuesto por un ministro de educación del Gobierno populista boliviano. El vínculo entre gobernantes y gobernados en esos sistemas podría ser descrito como “una especie de autoritarismo basado en el consenso”, expresión que se halla bastante cerca de la prosaica realidad cotidiana. Uno de los problemas de esta posición es que este “consenso” ha sido creado desde arriba, mediante procedimientos poco democráticos. En el mismo tenor escribe Hans-Jürgen Burchardt: el “aporte” de los partidos de oposición en los regímenes populistas sería importante para vitalizar en general los procedimientos democráticos, pero en países como Venezuela y Bolivia las fuerzas de oposición a los gobiernos populistas sufrirían bajo una debilidad argumentativa y, en el fondo, debilitarían el proceso democrático como una totalidad. El populismo actual constituiría una “forma de política” que estaría en condiciones de superar crisis de variado origen y crear un nuevo equilibrio global, además de establecer una “novedosa” modalidad de comunicación entre gobernantes y gobernados. Sería, por lo tanto, un nuevo vehículo de amplia movilización política y desembocaría en el ensanchamiento de los derechos democráticos, con lo cual la mera existencia de partidos de oposición se convertiría en un asunto secundario.

Por lo general, los autores de estos estudios no se percatan adecuadamente de la dimensión de autoritarismo, intolerancia y antipluralismo contenida en los movimientos populistas, pues a menudo tienden a subestimar la relevancia a largo plazo de dicha dimensión. Sus opciones teóricas, influidas por diversas variantes del posmodernismo y por un marxismo purificado de su radicalidad original, van a parar frecuentemente en un relativismo axiológico y pasan por alto la dimensión de la ética social y política. Para estos autores, los regímenes populistas practican formas contemporáneas y originales de una democracia directa y participativa, formas que serían, por consiguiente, más adelantadas que la democracia representativa occidental, considerada hoy en día como obsoleta e insuficiente.

La base argumentativa de Laclau está asentada en un imaginario populista tradicional, diferente y a menudo opuesto al imaginario moderno. Se trata, en el fondo, de un enfoque teórico que analiza y luego justifica los fenómenos prerracionales, colectivistas y premodernos del populismo latinoamericano en su colisión con el ámbito de la modernidad, y les otorga de modo compensatorio las cualidades de una genuina democracia, distinta y superior a la democracia liberal pluralista. En un pasaje central de su obra más ambiciosa, Laclau afirma que la razón populista es idéntica a la razón política. En el contexto de las teorías posmodernistas, entre las cuales se mueve la concepción de Laclau, esto equivale a devaluar todo esfuerzo racionalista para comprender y configurar fenómenos políticos, pues la razón “occidental” representaría solo una forma de reflexión entre muchas otras que operan en el mercado de ideas para captar el interés del público participante. La deliberación racional se transforma en uno más de los varios procedimientos posibles, y no conforma el más importante. En el marco de un claro rechazo a la tradición racionalista y liberal de Occidente, Laclau asevera que la persona no debe ser vista como anterior a la sociedad; el individuo no posee una dignidad ontológica superior al Estado y no es el portador de derechos naturales inalienables, a los cuales la actividad estatal debería estar subordinada. Laclau sostiene que todo individuo nace y crece en un contexto cultural y lingüístico, del cual no se puede abstraer libremente (por ejemplo, mediante un acto de voluntad racionalista). Este contexto y su conjunto de prácticas sociales es el que otorga sentido y dirección a las actividades humanas. Usando una expresión de Sigmund Freud, Laclau dice que desde un comienzo la psicología individual es simultáneamente psicología social. Esta concepción tiende necesariamente a enaltecer el valor de la tradición y a rebajar el rol de la acción racional; un legado histórico autoritario aparece, entonces, como un fenómeno que paulatinamente adquiere una cualidad positiva porque está profundamente enraizado en el alma popular. Además, la racionalidad —afirma Laclau de modo explícito— no es un “componente dominante”, ni desde la perspectiva individual ni desde el aspecto dialógico. Más allá del “juego de las diferencias”, asevera Laclau, no existe ningún fundamento racional que pueda ser privilegiado por encima de fenómenos contingentes.

Uno de los fundamentos centrales de todo el pensamiento de Laclau —la celebración de lo aleatorio— es un relativismo lingüístico fundamental. Apoyado en Gustave Le Bon y en autores cercanos al posmodernismo, Laclau afirma que el lenguaje es liminarmente impreciso, que no hay diferencias evidentes e indubitables entre teoremas científicos y manipulaciones interesadas y, por consiguiente, entre “las formas racionales de organizaciones social” y los “fenómenos de masas”; prosiguiendo esta argumentación se postula que no es posible discernir entre lo normal y lo patológico, entre lo lícito y lo amoral. Puesto que, de acuerdo a Laclau, la “indeterminación y la vaguedad” no constituyen “defectos” de un discurso sobre la realidad social y la retórica no es un “epifenómeno” de la estructura conceptual, la imprecisión y los elementos retóricos se convierten en partes principales y obviamente positivas del populismo y de la comprensión teórica del mismo. “[…] el populismo es la vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica de lo político como tal”. A esto no hay mucho que agregar, máxime si nuestro autor admite que no importa mucho la calidad ética e intelectual de los líderes populistas y que es indiferente cómo se mantiene satisfecho al elector. Lo que importa es que la jefatura populista pueda establecer un orden estable y un mínimo de homogeneidad. “[…] la identificación con un significante vacío es la condición sine qua non de la emergencia de un pueblo”.

La razón populista es una obra de notables pretensiones conceptuales, muy apreciada en un ambiente intelectual que premia la combinación de ambigüedad teórica con una vaga reminiscencia de posiciones progresistas que enarbolan un marxismo actualizado, mejorado y “enriquecido” por la experiencia histórica. El libro es una discusión sobre discusiones muy abstractas en el contexto del posmodernismo político radical, sin mucha relación con la prosaica realidad y ni siquiera con regímenes populistas concretos.

Uno de los peligros de las interpretaciones de Laclau, Burchardt, Dieterich y autores similares consiste en que la devaluación de los instrumentos y caminos habituales para la formulación y canalización de voluntades políticas —los partidos, el parlamento, la opinión pública, el debate racional— confiere una enorme importancia a la voz del pueblo, de la calle y de los llamados movimientos sociales. Las demandas y los postulados de esta voz, en la mayoría de los casos, no pueden ser verbalizados de manera clara y directa, sino mediante “alguna forma de representación simbólica”. La voz del pueblo se manifestaría clara y abiertamente por medio de plebiscitos y referéndums, es decir, a través de métodos relativamente simples, en los cuales la población se expresa de acuerdo al binomio sí o no. Esto tendría la ventaja de una gran cercanía al pensamiento popular y a la voluntad definitiva del pueblo. Esta alternativa decisoria, evidentemente fácil de comprender, corresponde a la dicotomía amigo-enemigo que, como se sabe, es parte integral de teorías e ideologías autoritarias que, bajo ciertas circunstancias, son proclives al totalitarismo. Como ya lo vio Carl Schmitt, la dicotomía amigo-enemigo ayuda a expresar fácilmente la identificación del “pueblo” con el Gobierno que propone esta disyuntiva plebiscitaria, y esta identificación contribuye, a su vez, a consolidar una democracia homogénea que expulsa sin grandes complicaciones a los elementos heterogéneos. Este tipo de democracia con reminiscencias rousseaunianas se exime de elementos liberales y pluralistas, como lo expuso inequívocamente Carl Schmitt. Las teorías favorables al populismo comparten estos aspectos con las doctrinas autoritarias. Ambas corrientes devalúan el carácter racional de los discursos políticos en general, lo que sin lugar a dudas sirve para exculpar de toda responsabilidad histórica a las tendencias autoritarias y totalitarias. Y, finalmente, el antiliberalismo de ambas corrientes se manifiesta en la disolución de la diferencia entre la esfera privada y la estatal, pues en ambos casos el Estado toma a su cargo la indoctrinación de la conciencia de los “ciudadanos” y la manipulación de sus valores éticos. La mención de Carl Schmitt no es gratuita ni fuera de lugar: este pensador ha pasado a ser uno de los más leídos y “aprovechados” por todas las corrientes posmodernistas. Sus postulados, de un gran refinamiento conceptual, han servido de inspiración a los nuevos teóricos del populismo, especialmente en la devaluación del individuo (en favor de la colectividad) y en la contraposición entre democracia y liberalismo. Ambos elementos configuran nociones esenciales de corrientes autoritarias y toalitarias.

Ante estos enfoques teóricos nos queda el consuelo, expresado por Marc Saint-Upéry, de que el populismo venezolano y los otros de la región constituirían un “autoritarismo anárquico y desorganizado”, cuyo resultado puede ser calificado como una desinstitucionalización considerable, pero no como la supresión violenta de las libertades democráticas. Aguzando esta tesis se puede llegar fácilmente a una de las conclusiones caras al populismo contemporáneo: esta tendencia garantizaría, en el fondo, la democracia y evitaría que esta última se convierta en la mera administración de procesos formales.

_________

H. C. F. MANSILLA es maestro en Ciencia Política y doctor en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Miembro numerario de las academias Boliviana de la Lengua y de Ciencias de Bolivia, ha sido profesor visitante en las universidades de Zurich, Queensland y Complutense. Es autor de numerosos libros sobre teorías del desarrollo, ecología política y tradiciones político-culturales latinoamericanas. Entre sus publicaciones más recientes están Problemas de la democracia y avances del populismo (El País, Santa Cruz, 2011) y Las flores del mal en la política: Autoritarismo, populismo y totalitarismo (El País, Santa Cruz, 2012).